「這其實是用建築設計包裝的生命教育」

這個暑假有榮幸受到Zoe的邀約到金山驛境辦一場兒童建築營。

每天2小時,共三天。

因為是在馬場,

會有其他課程的老師帶他們洗馬、餵馬、騎馬。

於是決定以「馬」為切入點,

設計一場以生命教育為核心的建築設計課程。

自我介紹

:是關於你希望別人怎麼稱呼你。

一開始同學開玩笑自稱:

Guava1號、 Microsoft旦旦……

他們怎麼介紹,我們絕對認真尊重他們的選擇,

( 有的學生被自己的玩笑話叫到最後,自己不好意思改回本名 )

( 有的改取自己覺得更好玩的名子 )

而我們絕對尊重學生說出來的每句話跟選擇,

這樣他們才有機會正視自己說出來的每句話跟選擇,

以及重新認識自己。

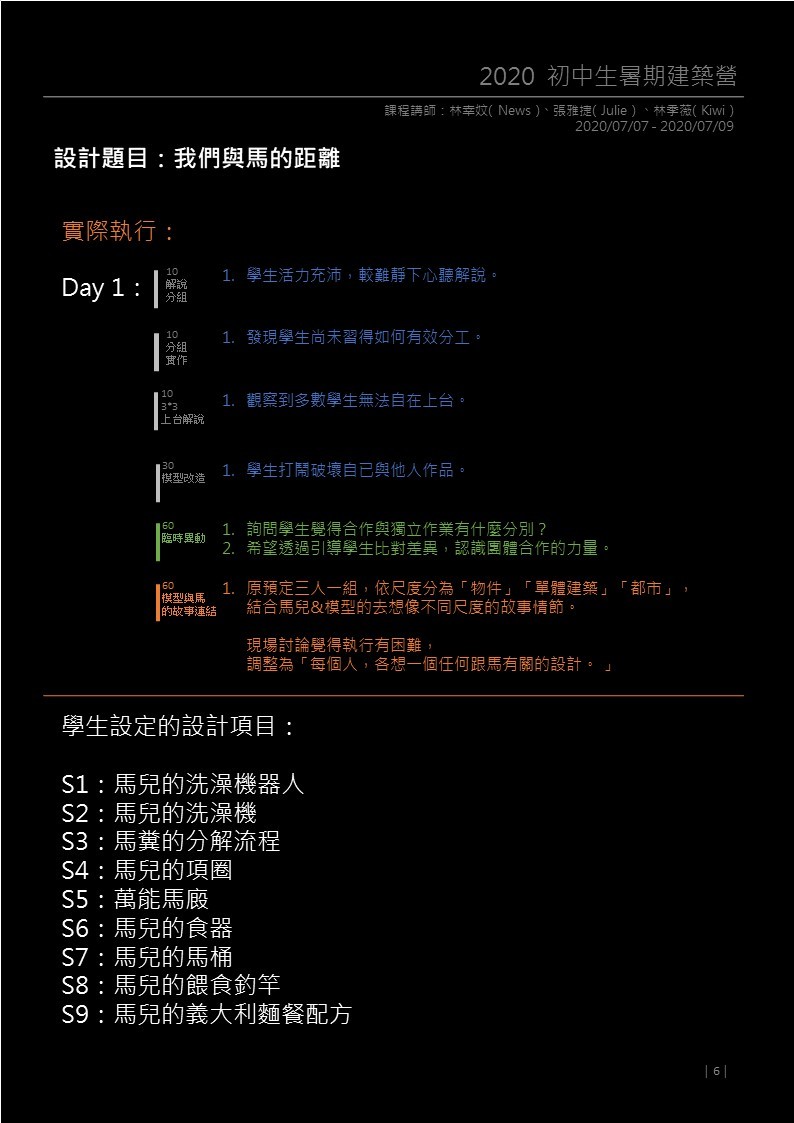

台上演說

:台上的呈現是自我展現的舞台。

台下拍手

:台下的支持是一起進步的力量。

觀察到多數同學都在自己的座位上展現話語權,

上台扭扭捏捏一分鐘都待不住。於是我們對同學提問:

「聽說你們是很好的朋友,那為什麼要互相牽制而不是互相幫助?」

依據這個現象,

我們將課程形式從分組發表,調整為:

a.每個人都要上台發表。去體會台上台下的感受。

b.台下的同學要拍手表達對台上同學的支持。

c.台下的同學要針對台上同學的想法提出反饋。

讓同學可以體會「形式」V.S.「內涵」的差異,

我們讓他們自行決定「拍手的形式」,

而他們很有創意的選擇了用「無聲的錯手海帶」。

要為馬做設計,就必須了解馬,

就像為一個人好,

不能只從自己的一廂情願出發。

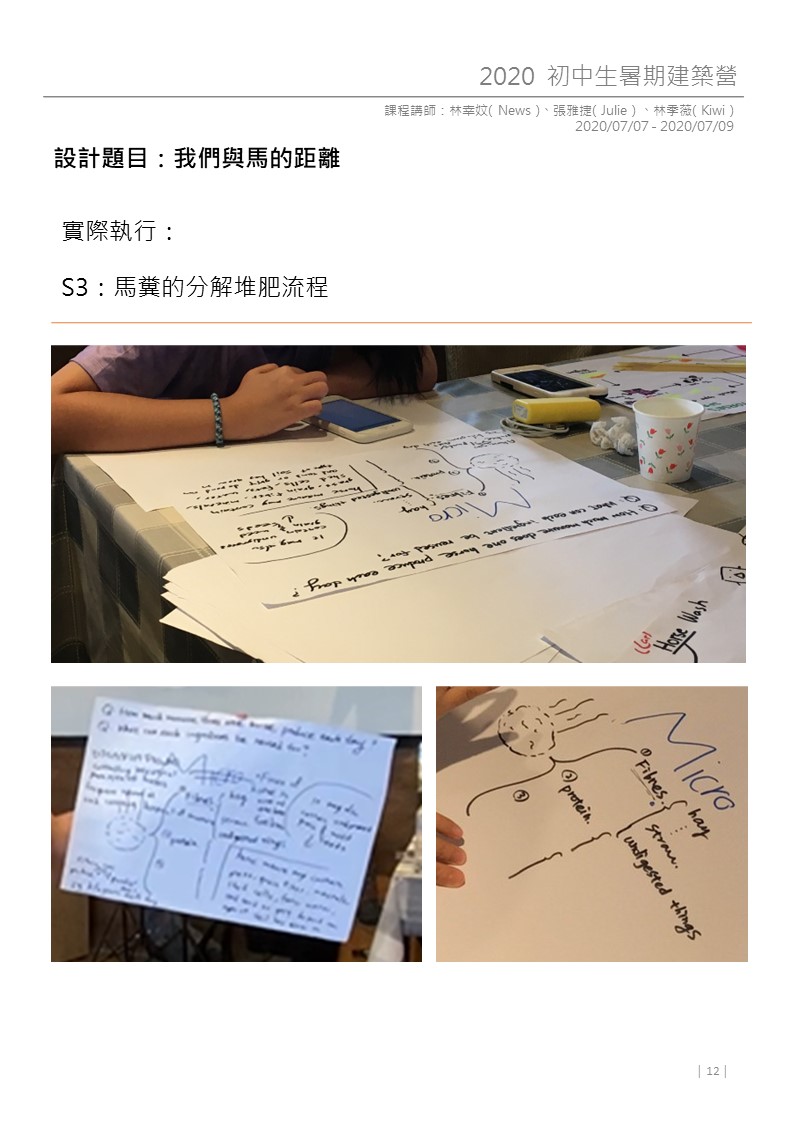

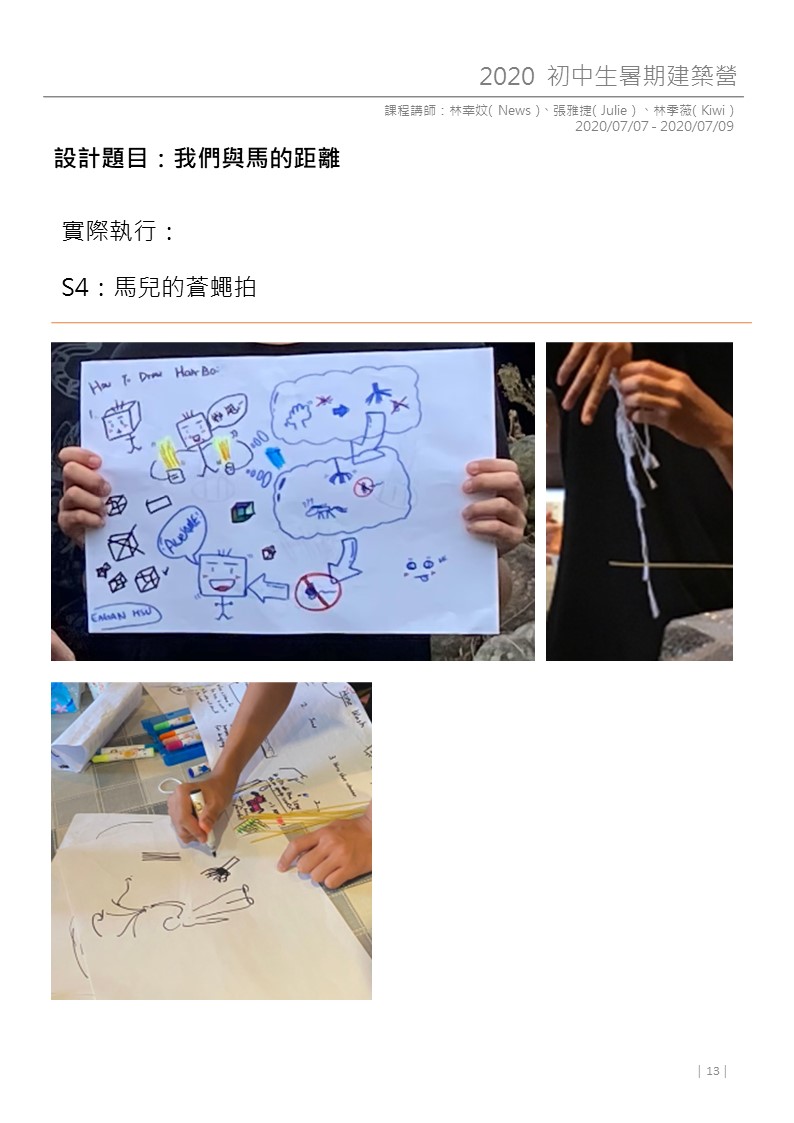

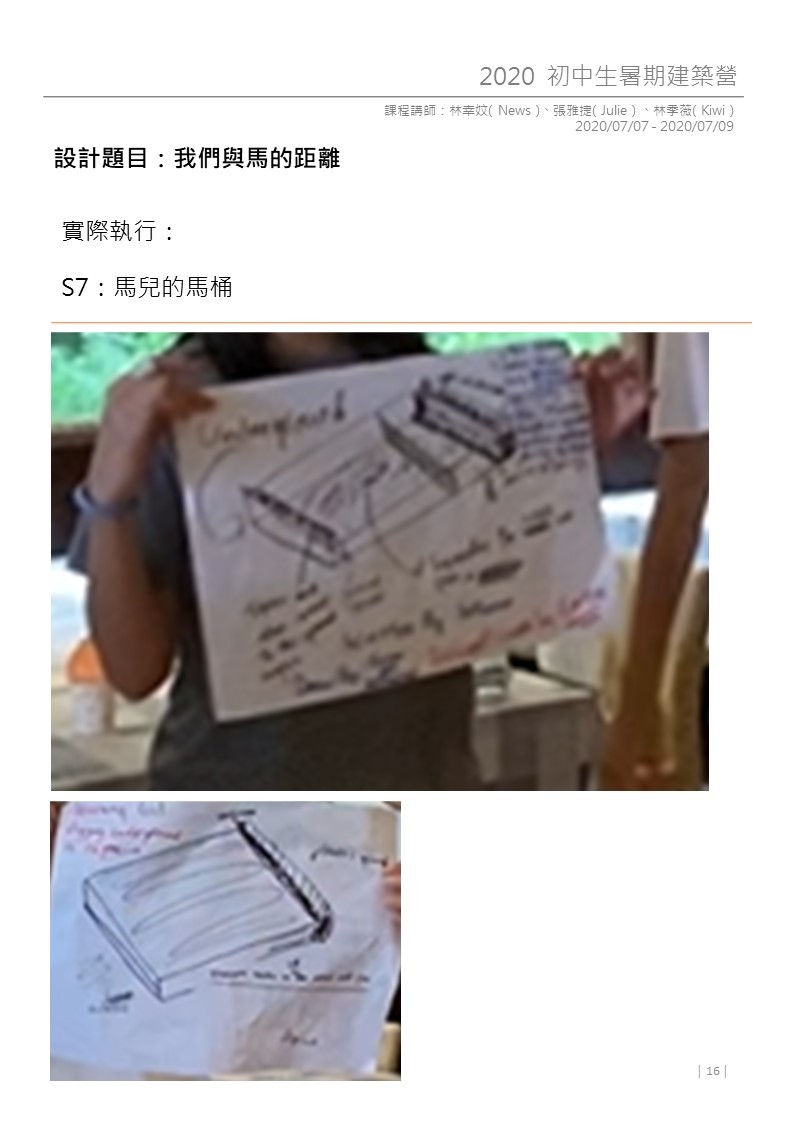

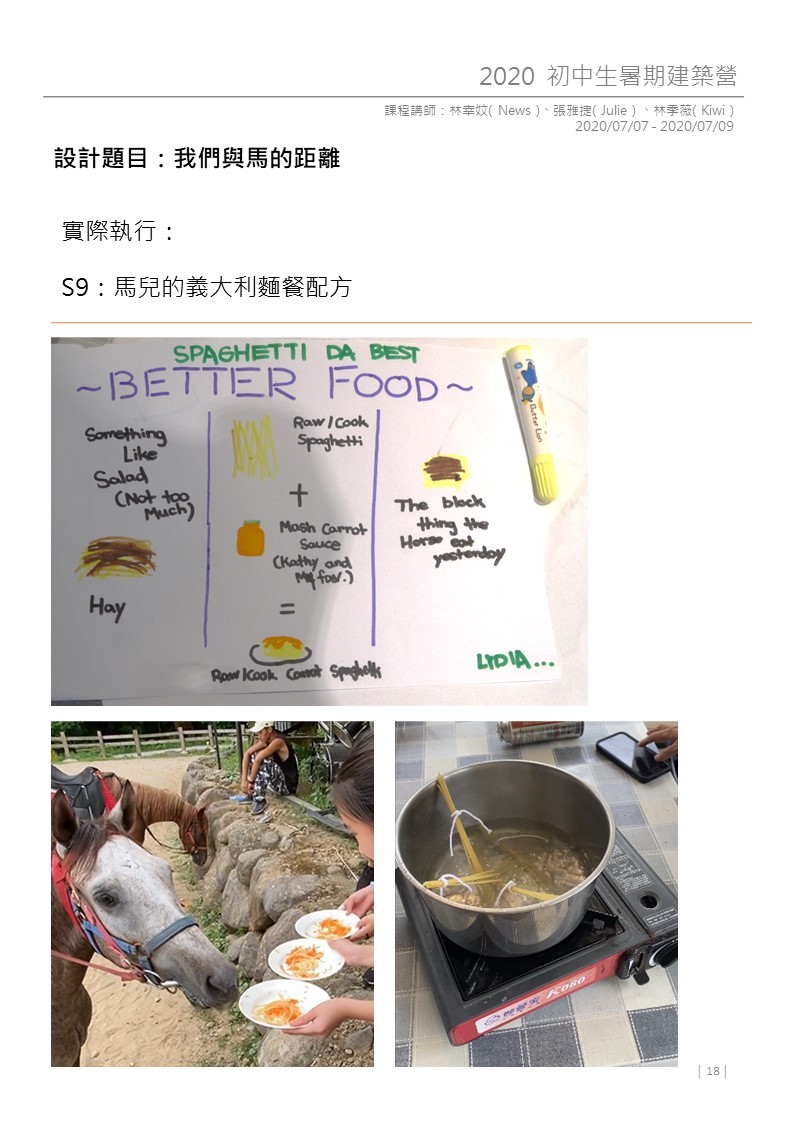

學生天馬行空的想法,

透過設計的提問交互討論,

他們就會認識到:

a.馬很容易受驚嚇,所以要設計洗馬的機器不會跟洗車的機器一樣。

b.馬的體重平均600公斤要怎麼抬起來。

c.馬的眼睛的色域跟人類不一樣,看到的號誌會是什麼樣子。

d.馬會游泳,但鼻子無法閉起來。

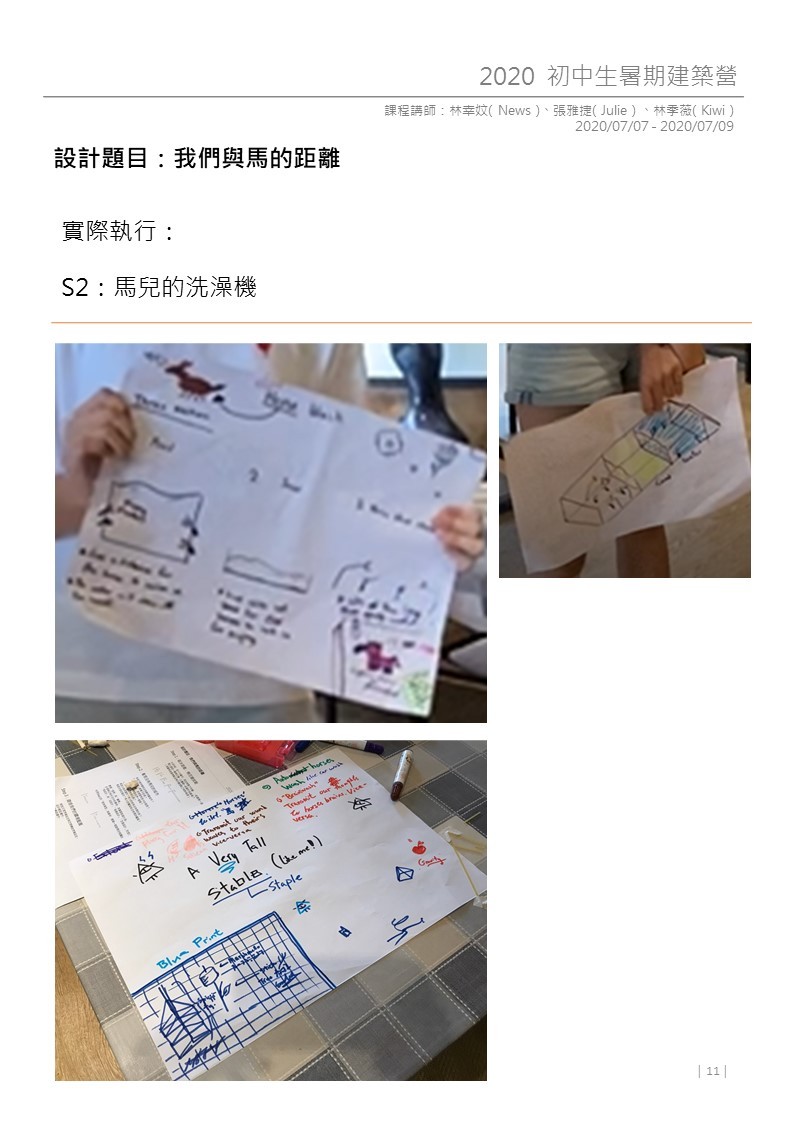

e.馬吃的食物不同、糞便的成分不同、糞便再利用的再製品也會不同。

諸如此類,透過為平常相對不熟悉的物種做設計,

去習得:

A. 主動獲取知識

B. 如何利用知識

C. 知識 V.S. 創作 V.S. 價值觀

D. 美感、力學、經濟學 …… ( 這次來不及探討 )

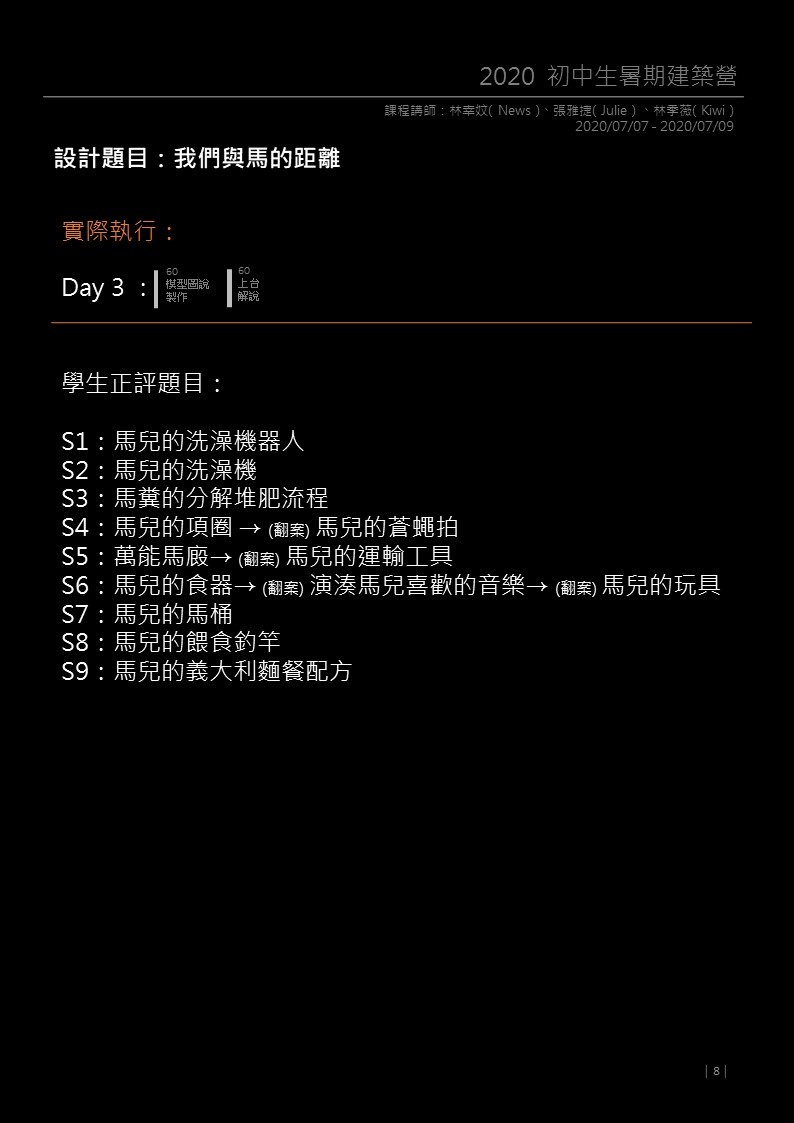

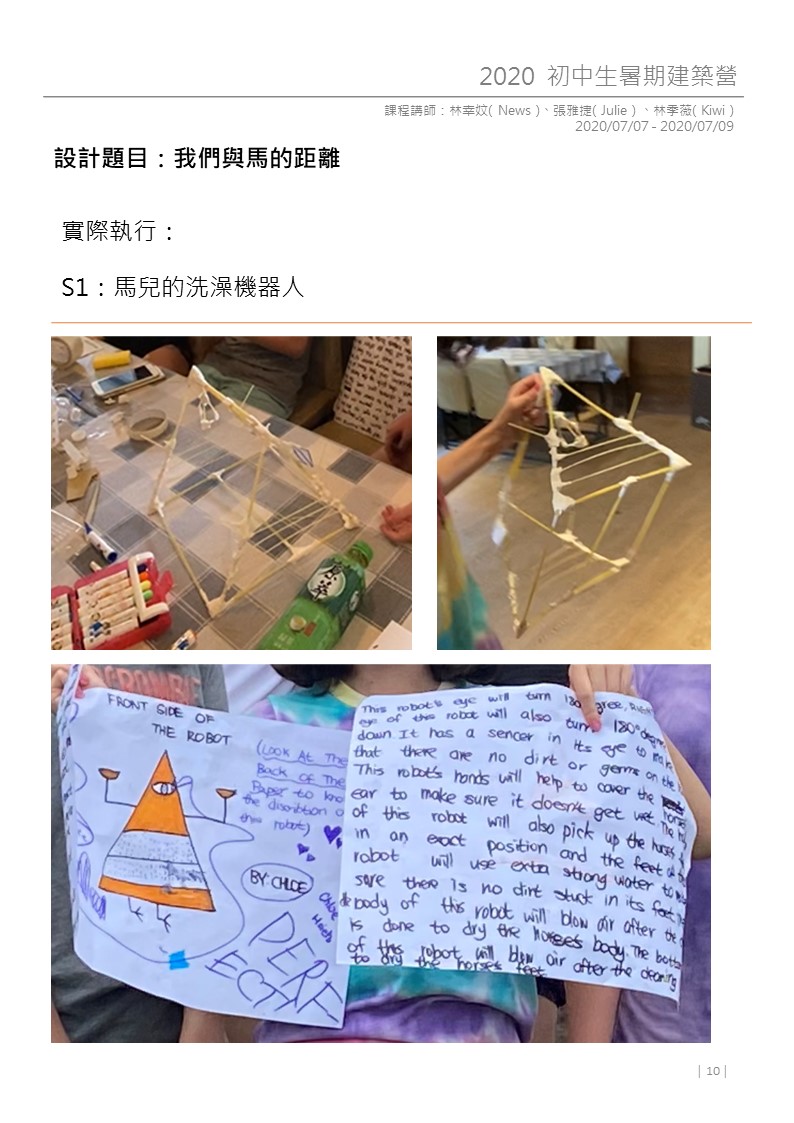

最後真的很開心,

每個孩子在這麼短時間內,

完成「階段性作品」,

並且上台講解自己的作品。

畢竟時間有限,

這種概念性階段成果,

雖然充滿了各種趣味或發展性,

但因為無法一眼看出來,

這階段的青少年可能會覺得很難很有自信的跟人分享。

所以,我們來看看dyson的prototype,

一切都是過程。